Aspects psychophysiologiques de l’intuition

Avoir la chair de poule ou trop chaud sans raison, éprouver un malaise ou au contraire une grande joie sans savoir pourquoi : et si c’étaient les indices, via notre corps, que notre inconscient vient de percevoir intuitivement quelque chose ?

La psychophysiologie est une branche des sciences cognitives et de la psychologie expérimentale : elle explore les relations entre l’esprit et le corps, entre l’activité mentale d’une personne et son activité physiologique, laquelle, contrairement à nos pensées, ressentis ou émotions, est objective et mesurable. Cette discipline permet d’étudier, indirectement, à travers sa contrepartie au niveau du corps, la pensée et le comportement humains, y compris quand ceux-ci sont inconscients.

Le corps sait, et ne ment pas

On conçoit facilement l’intérêt de l’approche psychophysiologique pour étudier les facultés intuitives de l’être humain. On peut, par exemple, rechercher des formes d’activité physiologique spécifiquement associées à la connaissance intuitive, qu’il s’agisse d’une intuition inconsciente et spontanée, ou d’une intuition résultant d’un effort conscient. Quand quelqu’un a un flash de nature prémonitoire, ou gagne de manière systématique (sans tricher !) dans un jeu de hasard, pourrait-on voir quelque chose de particulier à ces instants-là dans son activité physiologique, indice qu’il s’est passé quelque chose ?

C’est ce qu’ont exploré les chercheurs depuis plusieurs décennies (Radin & Pierce 2015). Comment s’y sont-ils pris ? L’activité physiologique concerne tous les aspects du fonctionnement du corps humain, tous ses « systèmes » – nerveux, cardiovasculaire, digestif, lymphatique, etc. ; par conséquent le chercheur peut vouloir s’intéresser au rythme cardiaque, aux contractions involontaires des muscles, à la dilatation des pupilles, à la conduction de la peau, à l’activité électrique du cerveau… Le choix de variables semble presque illimité.

Un bref historique

Une des toutes premières caractérisations de l’activité physiologique d’une personne en train de mobiliser son intuition remonte à… 1920. Dans une série d’expériences conduites à l’université de Groningue aux Pays-Bas, Geraldus Heymans, un professeur de psychologie, brancha un polygraphe (appareil qui mesure, entre deux électrodes, la conductivité électrique de la peau) sur un de ses étudiants pendant que son intuition (notoirement hors du commun) était testée. On sait que la conductivité de la peau fluctue en fonction de nos émotions et de nos pensées, même les plus secrètes ; et c’est sur ce principe que fonctionnent les détecteurs de mensonges. L’hypothèse d’Heymans était que ce genre de signal pourrait aussi nous révéler ce qui se passe intérieurement chez quelqu’un qui utilise son intuition pour connaître la réponse à une question. L’expérience fut un succès et les résultats confirmèrent l’hypothèse : le polygraphe répondait différemment selon que l’étudiant donnait la bonne réponse ou se trompait (Brugmans 1924).

Trois décennies plus tard, un chercheur tchèque, Stepan Figar, fit une expérience similaire avec un capteur physiologique de son invention – un pléthysmographe, appareil qui mesure les variations de la pression sanguine (Figar 1959). Le protocole concernait l’intuition entre deux personnes ; comme aucun des participants n’était informé du mode opératoire de l’expérience, celle-ci permit de montrer que même quand le phénomène intuitif se produit à l’insu des gens, il existe une activité physiologique spécifique, qu’on peut mesurer.

De nombreuses expériences ont suivi, inspirées de celle de Figar, concernant l’intuition entre deux personnes. Mais les autres formes d’intuition – l’intuition en temps réel concernant une cible cachée, l’intuition du futur quand la personne connaît à l’avance quelque chose qui ne s’est pas encore produit – ont aussi été explorées sous l’angle psychophysiologique.

Pour cela les chercheurs ont mesuré toutes sortes de signaux physiologiques : activité électrodermale, pléthysmographie, activité myoélectrique au niveau du ventre (électrogastrographie), activité cérébrale – d’abord mesurée au moyen d’EEG, et plus récemment par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).

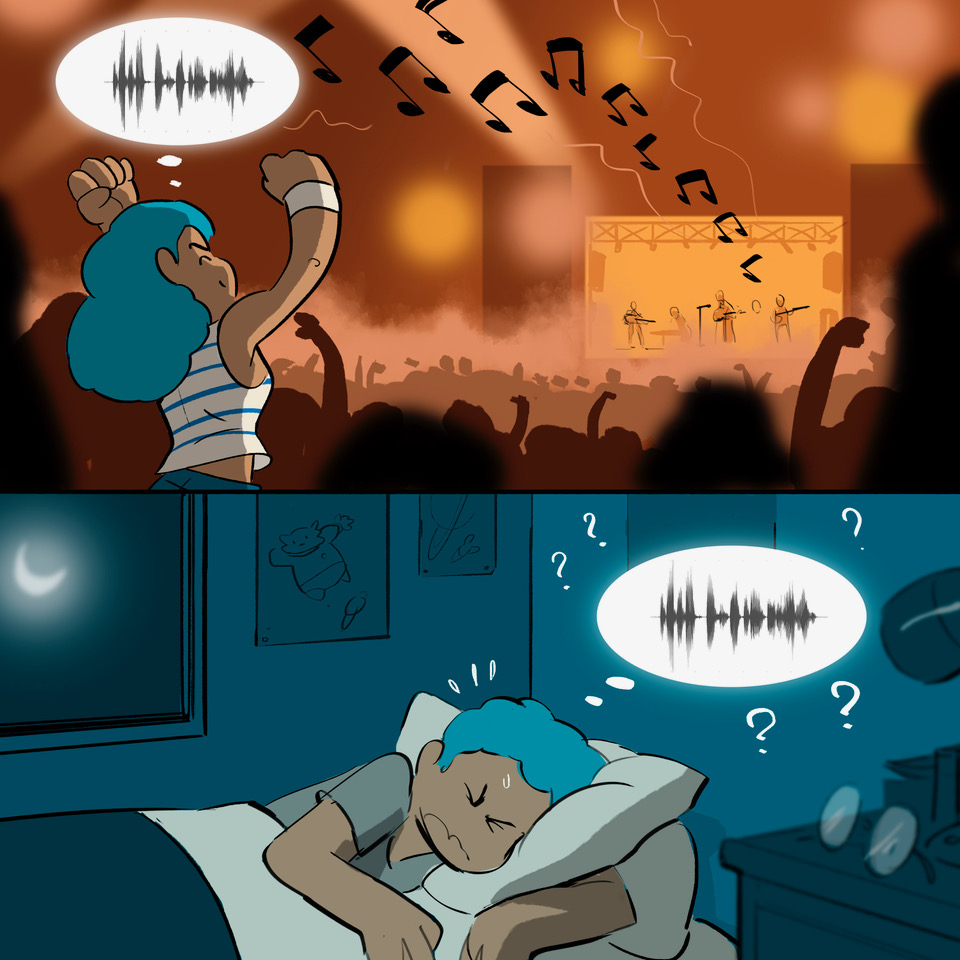

Un cas particulier de ces recherches concerne l’intuition d’un futur à court terme (quelques secondes), mesurée à travers une réaction anticipée du corps. Cet effet a été surnommé « pressentiment » par les scientifiques qui l’ont étudié. Le principe consiste à exposer une personne munie de capteurs physiologiques à une série de stimuli qu’elle ne peut pas connaître à l’avance – par exemple des images à l’impact émotionnel plus ou moins grand. Les signaux physiologiques annoncent plusieurs secondes à l’avance la nature du stimulus qui sera présenté.

Toutes ces études, globalement, ont montré que lorsqu’une faculté intuitive est à l’œuvre, cela se voit dans l’activité physiologique. Autrement dit : si nous avons rarement conscience de notre intuition, notre corps, lui, est au courant !

Les cerveaux « télépathes »

Un grand nombre d’études psychophysiologiques de l’intuition s’est focalisée sur l’intuition entre deux personnes (Tart 1963, Dean & Nash 1967, Sanjar 1969, Braud 1977, Haraldsson 1980, Radin & Schlitz 2005). Le principe de ces expériences reste le même que dans celle de Figar : on choisit un binôme de participants en fonction de certains critères, et on regarde si leurs activités physiologiques sont synchronisées de façon anormale bien que les deux individus soient isolés l’un de l’autre ou très éloignés. Par exemple, une des personnes est exposée à un stimulus – un flash de lumière, un son, un choc électrique – elle y réagit au niveau physiologique, et on constate qu’au même instant une réaction similaire se produit chez l’autre personne (qui se trouve dans une autre pièce et n’est au courant de rien).

On peut observer les correspondances physiologiques au niveau du cerveau : des ondes cérébrales de fréquences particulières dans telle ou telle région du cerveau, ou des potentiels évoqués (une autre forme d’activité cérébrale) répondant aux stimuli ; autant de signaux qui peuvent être repérés au même moment chez les deux personnes et qui manifestent leur lien intuitif (cf Techniques pour mesurer l’activité cérébraleL’électroencéphalographie (EEG) est une des méthodes les plus courantes pour explorer l’activité cérébrale… Cliquez pour aller plus loin.). On parle alors d’« interactions de cerveau à cerveau » (brain-to-brain interactions, ou BBI) (Tressoldi et al. 2015). (Cf des cerveaux connectésCes dernières années, plusieurs études en neurosciences ont été publiées sur des expériences de « télépathie » : l’activité cérébrale d’un individu est enregistrée au moyen d’un casque EEG… Cliquez pour aller plus loin.)

Premièrement, cette forme d’intuition est le plus souvent inconsciente ; on la constate dans l’activité physiologique corrélée des deux individus. A leur insu, elle peut être à l’origine de certains ressentis, pensées ou comportements.

D’autre part, ce lien ne dépend ni des distances ni des obstacles ; on peut l’observer même si ces personnes sont éloignées de milliers de kilomètres, ou si l’une d’elles se trouve placée dans une « cage de Faraday » (cabine dont les parois empêchent le passage des ondes électromagnétiques).

Enfin, les meilleurs résultats concernent des gens qui ont un lien de parenté ou affectif, ou a minima qui ont pu, avant que débute l’expérience, consacrer du temps à faire connaissance (Kittenis et al. 2004).

Neurosciences de l’intuition

On ignore l’origine de l’intuition – si elle est biologique ou d’une autre nature. De plus, comme on en a observé des formes ailleurs que chez l’Homme, y compris chez des créatures dépourvues de cerveau, il est raisonnable de douter que la présence d’un cerveau soit une absolue nécessité pour que s’exercent des facultés intuitives. Toutefois, dans le cas de l’Homme, on sait que le cerveau – et en particulier le néocortex, apparu en dernier dans l’évolution – joue un rôle clé dans ses facultés cognitives, ses pensées, ses perceptions, sa mémoire, son aptitude à imaginer ; et il paraît donc indéniable qu’au moins certaines facettes de l’intuition humaine font appel au cerveau. C’est pourquoi les neurosciences sont un axe de recherche essentiel quand on s’intéresse à l’intuition.

Ces recherches ont énormément évolué, grâce aux progrès des neurosciences. On peut aujourd’hui réaliser des cartographies du cerveau en temps réel, localiser avec une précision de quelques millimètres les zones cérébrales impliquées dans telle ou telle perception ou tâche cognitive.

Quid de l’intuition ? On peut faire passer un test intuitif à une personne après l’avoir coiffée d’électrodes, et enregistrer son électro-encéphalogramme (EEG) pendant qu’il répond aux questions ; son signal EEG peut révéler lorsqu’il est en train de faire de bons scores, ou quand son intuition a correctement perçu la bonne réponse – de façon inconsciente – indépendamment de la justesse de ses réponses ; on peut identifier quelles fréquences cérébrales sont le plus associées à la perception intuitive, et grâce à l’imagerie cérébrale, repérer les aires du cerveau qui s’activent lorsque l’intuition est optimisée. On peut aussi s’intéresser à d’autres types d’onde cérébrale, comme les potentiels évoqués, associés à des événements mentaux particuliers (Roll et al. 2021).

Ce domaine de recherche nous aide à comprendre comment l’intuition fonctionne, et peut-être comment il serait possible de mieux la maîtriser. Ainsi, dans les années 1970, le neurofeedback a été proposé comme technique pour amplifier l’intuition : Charles Honorton, un chercheur américain, a montré que la performance intuitive de quelqu’un s’améliorait quand il entraînait consciemment son cerveau à renforcer ses ondes alpha (ondes entre 8 et 14 Hz), grâce à un feedback de son propre EEG.

Des neurones de l’intuition ?

Les chercheurs ont aussi cherché à savoir si l’intuition se produirait dans une région particulière du cerveau. C’est une question qui remonte à la fin du 19ème siècle : on venait de découvrir la latéralisation du cerveau – le fait que ses hémisphères soient relativement indépendants et spécialisés. Pour l’intuition, divers indices plaidaient en faveur de l’hémisphère droit (Myers 1885). Des séries d’expériences astucieuses ont testé cette hypothèse (cf Intuition et latéralisation du cerveauDepuis la fin du 19ème siècle, l’intuition a été soupçonnée d’être principalement du ressort de l’hémisphère droit. Cette hypothèse découlait d’observations… Cliquez pour aller plus loin.).

De nos jours l’électroencéphalographie (EEG) et l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) permettent de cartographier en temps réel, avec une précision de quelques millimètres et une résolution temporelle inférieure à la milliseconde, les régions du cortex qui s’activent quand différentes formes d’intuition sont à l’œuvre : quand quelqu’un perçoit à l’avance, par pressentiment, un stimulus émotionnel (Bierman & Scholte 2002) ; quand quelqu’un devine en aveugle la nature d’un objet ou d’un symbole simple (par exemple une carte choisie par un ordinateur) (McDonough et al. 1997) ; ou quand quelqu’un décrit correctement quelque chose de complexe (un lieu ou un événement) dans une session de remote viewing (Persinger et al. 2002).

Ces travaux ont confirmé le rôle important joué par l’hémisphère droit (chez la plupart des gens, puisque chez 10 à 15% des gens les rôles des hémisphères sont inversés). Toutefois les choses ne sont pas aussi simples : lors d’une tâche intuitive, toutes les régions du cerveau sont plus ou moins mobilisées en fonction du type d’intuition et selon que le sujet fasse appel ou non à des perceptions sensorielles particulières (visuelles, auditives, tactiles), à des intentions, des souvenirs, des raisonnements. Lors d’une session de remote viewing, par exemple, tous ces aspects interviennent dans un dialogue permanent.

Une majorité d’études convergent sur ce point : les ondes alpha (entre 8 et 14 Hz) semblent corrélées aux bonnes performances intuitives (Roll et al. 2021). Mais ce ne sont pas les seules. On observe aussi une activité bêta (14 à 30 Hz) dans le lobe frontal gauche, voire des ondes gamma (30 à 100 Hz) (Persinger 2002). Les ondes bêta sont caractéristiques d’une activité mentale dans l’état de veille. Les ondes gamma ont reçu un intérêt particulier car elles se synchronisent dans plusieurs aires du cerveau et sont associées au fait d’identifier et de reconnaître quelque chose, donc à la prise de conscience, à la mémorisation, à l’attention et la concentration (Tallon-Baudry & Bertrand 1999, Kaiser & Lutzenberger 2003).

On a aussi observé, lors de bons scores intuitifs, la production d’ondes thêta (4-8 Hz) dans les régions frontales du cortex. Ces ondes très lentes, caractéristiques des phases d’endormissement (l’état hypnagogique), s’observent aussi dans l’état hypnotique ; on sait qu’elles se manifestent, par bouffées intermittentes, dans la pratique de la méditation transcendantale (Herbert & Lehman 1977) et du Qi-Gong (Qin et al. 2009). On sait par de nombreuses expériences que les facultés intuitives s’améliorent dans certains états de conscience pouvant être induits par des techniques variées comme la relaxation, l’hypnose, certaines formes de méditation et de pratiques spirituelles (Cardena & Marcusson-Claverz 2015).

Quel avenir pour ces études ?

Dans le domaine de la psychophysiologie de l’intuition, beaucoup de choses ont été faites, mais l’horizon à explorer demeure immense. Des résultats très intéressants ont été obtenus, mais pour un petit nombre de sujets exceptionnellement doués, si bien qu’ils ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population.

Dans certains cas, les résultats sont difficiles à interpréter du fait que les contraintes expérimentales ont été telles que les phénomènes qu’on voulait étudier y ont été fortement perturbés, parfois même empêchés. (Les tests d’intuition à choix forcé, répétitifs et vite lassants, sont connus pour induire une chute de la performance intuitive). Il est préconisé d’étudier la psychophysiologie de l’intuition dans des situations plus naturelles, plus proches du quotidien, où l’intuition intervient en coexistence avec diverses activités physiques et cognitives, comme c’est le cas dans la vie de tous les jours. Dans la vraie vie, personne n’est isolé de son environnement.

Un axe important de cette recherche est le rôle de l’intuition dans la façon dont nous faisons des choix. Si l’intuition est trahie par notre activité physiologique, si les bons choix sont détectables dans les données physiologiques, c’est une voie de rechercher importante pour comprendre comment nous faisons des choix, en écoutant, avec plus ou moins de succès, la petite voix intérieure dont notre corps semble toujours informé (Tressoldi et al. 2005, Duma et al. 2017, Mossbridge 2023).

Ces recherches peuvent bénéficier de l’arrivée de nouvelles techniques. Des capteurs physiologiques moins onéreux et plus faciles à mettre en œuvre permettront de démocratiser ce type d’études. C’est le cas des technologies BCI (Brain-Computer Interface) utilisant l’EEG et des logiciels d’acquisition et d’analyse (Rakhmatulin et al. 2021).

Importance de ces recherches

Ces recherches doivent être replacées dans le contexte général des neurosciences : de nombreux travaux de neurophysiologie explorent toutes sortes de processus mentaux – perceptions, attention, mémoire, constructions mentales, processus inconscients, délibérations sous-jacentes à une prise de décision. L’étude des corrélats neurophysiologiques de l’intuition doit s’intégrer à ces recherches. En contrepartie, la recherche sur l’intuition peut apporter aux neurosciences un « sang neuf » en termes de données et d’idées – notamment dans les recherches sur les états cérébraux, l’origine de la conscience (Eccles 1995, Bitbol 2014, Seth 2021), les manifestations de l’intelligence dans le vivant (Sheldrake 2009, Mancuso 2015), et les spéculations sur les « consciences artificielles » (Tegmark 2015). Elle peut aussi intervenir dans l’arbitrage des nombreuses théories, en neurobiologie quantique, ambitionnant d’expliquer ce qu’est la conscience » (Vanini 2008, Uzan 2013).

La réalité de la télépathie, qu’on la considère comme une intuition entre deux personnes ou comme une interaction physiologique de cerveau à cerveau, est difficilement acceptée par certains scientifiques parce qu’elle bouscule nos idées sur la causalité en physique. Mais depuis une dizaine d’années, la « télépathie assistée par ordinateur » a le vent en poupe (Grau et al. 2014, Hildt 2019). Cette technologie utilise des interfaces cerveau-machine (brain-computer interface, BCI), où l’activité cérébrale est interprétée grâce à l’IA afin d’y reconnaître certaines pensées, de sorte que des personnes sur des continents différents peuvent se transmettre mentalement des messages simples ou qu’il devient possible à quelqu’un de contrôler un appareil par la pensée (Krusienski & Shih 2011, Pandarinath et al. 2017). Ces technologies, qui changeront le quotidien des personnes tétraplégiques ou victimes du lock-in syndrome, sont parfois présentées comme la seule « télépathie » ou la seule « action à distance » possibles.

Nos autres thèmes explorés :

Nous contacter

iRiS Intuition Lab

📞 09 81 95 07 14

📨 contact@iris-ic.com

86 rue de Charonne, 75011 Paris